SEOやリスティング広告などのウェブ集客を行う上で、ターゲットキーワードに対しユーザーがどのような意図や目的を持って検索をしているのかを把握するスキルを持つことは非常に重要です。

本記事ではこの記事を読んだ方がご自身で「検索意図」を推察することが出来ることをゴールに以下について解説します。

・「検索意図(インテント)」とは何か

・どのように検索意図を調べ、推察していくのか

ぜひ「検索意図」を把握した上でSEOの記事コンテンツやリスティング広告の広告文の作成、ランディングページの構成にチャレンジしてみてください。

攻略したいキーワードの検索意図の把握とウェブ集客検討についてご相談したい方はZOOMで無料のアドバイスをしていますので、下記の無料相談のお申込みにどうぞ。

目次

検索意図とは?

「検索意図」とはユーザーが検索エンジンを用いて検索する際に達成したい目的や理由のことです。

本稿では「検索意図」を理解するための基本知識から整理していきたいと思います。

基本知識①:「キーワード」と「検索クエリ」の違いについて

初学者の方が「検索意図」について理解を進めようとした際にまず「キーワード」「検索クエリ」という単語の違いに困惑されることがあります。

こちらについては以下のように理解しておきましょう。

検索クエリ:ユーザーが検索エンジンに入力するテキストそのもの

キーワード:SEOやリスティング広告の担当者が集客したいと考えている検索キーワード

「検索意図」を類推する際はまずこの「ユーザーが入力するテキストそのもの」である「検索クエリ」について理解していくことになります。

基本知識②:検索意図(インテント)の 3つの分類

この検索クエリについて「検索意図の3つの分類と4つの種類」があるとされています。

これらのクエリの種類や分類を知ることで、「キーワードによってユーザーが求めていることが違う」ということを整理するためのフレームとして活用することができます。

まず「検索意図の3つの分類」について説明しましょう。

GoogleのMatt Cutts(マット・カッツ)氏によるとGoogleは2015年5月以前では検索クエリの種類は、検索意図に応じた3種類あり、案内型(ナビゲーショナル)クエリ、取引型(トランザクショナル)クエリ、情報収集型(インフォメーショナル)クエリと分類しておりました。

クエリの種類には「Navigational(案内型)」と「Informational(情報型)」、「Transactinal(取引型)」の3つがある。

参照元:Google「Is freshness an important signal for all sites?」

[ナビゲーショナルクエリ(案内型)]

ナビゲーショナルクエリは「このサイト、このページにアクセスしたい」という意図がユーザーの頭の中ではっきりしているものでユーザーは下記のようなワードで検索を行います。

「サービス名」「商品名」「ブランド名」+「お問い合わせ」

ナビゲーショナルクエリは、サービスや商品がオフライン、オンライン上で認知されていることが前提となっており、検索目的の多くは公式サイトや、看板商品などの個別ページとなります。いわゆる指名検索キーワードです。

ナビゲーショナルクエリで検索するユーザーは、欲しい情報が明確で行動意欲が高い状態にあるため、検索意図に対する回答を端的かつ明確に提示してあげることが重要となります。

[トランザクショナルクエリ(取引型)]

トランザクショナルクエリは「何かをしたい、何かに対してアクションを起こしたい」という意図が含まれているものでユーザーは下記のようなワードで検索を行います。

「商品名 販売店」(商品を販売している店に行きたい)

「アプリ名 ダウンロード」(このアプリをダウンロードしたい)

「サービス名 資料請求」(このサービスの資料請求をしたい)

ユーザーが「何かのサービスを受けたい」「何かを購入したい」という意図のあるクエリとなります。

トランザクショナルクエリでは、行動意欲にこたえる情報を提供することが重要となります。

[インフォメーショナルクエリ(情報収集型)]

インフォメーショナルクエリは「何かを知りたい、疑問や悩みを解決するための情報を得たい」という意図が含まれているものでユーザーは下記のようなワードで検索を行います。

「〇〇 とは」(〇〇って具体的には何なんだろう?)

「〇〇 使い方」(〇〇の使い方をついて知りたい)

「〇〇 方法」(〇〇の方法を知りたい)

ユーザーが疑問や悩みを解決したい、知らないことを知りたい時に情報を得るために入力するクエリとなります。

インフォメーショナルクエリに対しては、ユーザーの疑問や悩みを察知し、解決するコンテンツを提供してあげる必要があります。

基本知識③:検索意図の4つの分類

続いて最近用いられている「検索意図の4つの分類」について説明します。

2015年6月以降より、モバイル端末が普及した影響もあり、Googleの公式資料「4 new moments every marketer should know」では、この3つの分類ではなく、「Doクエリ」「Knowクエリ」「Goクエリ」「Buyクエリ」という4つのタイプで紹介されています。

各検索意図の詳細についてご紹介します。

[KNOWクエリ]

KNOWクエリはユーザーが特定の情報を知りたいときの検索意図です。上述したインフォメーショナルクエリと同様、何かを知りたい、疑問や悩みを解決するための情報を得たいという意図が含まれているものです。ユーザーは下記のようなワードで検索を行います。

「〇〇 とは」(〇〇って具体的には何なんだろう?)

「〇〇 使い方」(〇〇の使い方をついて知りたい)

「〇〇 方法」(〇〇の方法を知りたい)

[GOクエリ]

GOクエリは特定のサイトに行きたい場合の検索意図です。

ユーザーは下記のようなワードで検索を行います。

「サービス名」(既知のサービスを使いたい時にサービス名のみを検索する)

「サービス名 ログイン」(既知のサービスのログイン画面に入りたい)

「youtube」(youtubeをみたい)

[DOクエリ]

DOクエリは、ユーザーが何かアクションをしたいときの検索意図です。DOクエリの例は下記の通りです。

「サービス名 ダウンロード」(このサービスをダウンロードしたい)

「料理名 作り方」(この料理の作り方を知りたい)

[BUYクエリ]

BUYクエリはユーザーが商品を購入したいときの検索意図です。BUYクエリの例は下記の通りです。

「商品名 購入」(この商品を買いたいので購入先を知りたい)

「商品名 プレゼント」(プレゼントとしてこの商品が適しているか知りたい)

「商品名 格安」(この商品を安く売っている場所を知りたい)

以上が検索クエリの分類に関する解説でした。

検索意図の重要性

ここからはなぜ、コンテンツ作成に検索クエリの検索意図の把握が必要なのかについて解説します。

検索意図を反映したコンテンツはGoogleに評価されやすい

まずなによりも、検索意図を反映したコンテンツはGoogleに評価されやすいという点があります。

Googleは、検索エンジンを利用するユーザーに対する「優れた検索体験」の提供のため、検索意図がしっかり反映されたコンテンツを上位表示するアルゴリズムとなっています。

「検索エンジンで上位表示されている記事」=「ユーザーの知りたい情報が掲載されている記事(とGoogleが判断している記事)」であることを覚えておきましょう。

「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」

SEOを初めて取り組むお客様に「記事は何文字書けばいいのか」「キーワードは本文中にどの程度必要なのか」「検索順位を上げるにはどうすればいいか」「やったらまずいUIの改修はあるか?」といったご相談をされることがあります。

もちろん細かいテクニックの話も重要なのですが、お客様の中には自社の顧客に対する解像度が低く、記事を通じて顧客に何を提供したいのか、記事を読んだ顧客にどういう行動を取ってほしいのか、そしてそれはお客様目線なのか、などといったコミュニケーション設計がされていないケースが多い印象です。

まずウェブマーケティングに取り組む際にGoogleが掲げる10の事実という記事を読むことをお勧めします。「1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」というメッセージを中心にGoogleの考え方を理解することがウェブマーケティングに取り組むマインドセットを作る第一歩となると考えています。

検索クエリとコンテンツの関係性について

それでは「検索意図を満たしたコンテンツ」とはどんなコンテンツのことなのでしょうか?

Googleが公開している検索品質評価ガイドラインにはNeeds Metという言葉があります。Needs MetをGoogleでは検索意図にコンテンツが合致しているかどうかを評価の軸にしていると記述されています。

Needs Met(ニーズメット)について

Needs Met(ニーズメット)とは、Googleの検索品質評価ガイドライン(Google General Guidelines)における「検索結果がどれだけユーザーのニーズに応えているか」を示した評価基準です。

Needs Metはコンテンツを5段階に分けて評価します。

| 評価 | 評価の基準 |

|---|---|

| Fully Meets | [ほぼ全てのユーザーのニーズを満たす] Fully Meetsはほぼ全てのユーザーを満たすため、検索意図が明確で限定的な場合にしか評価されません。 |

| Highly Meets | [ほとんどのユーザーのニーズを満たす] Highly Meetsはほとんどのユーザーのニーズを満たすほか、品質や権威性・情報の新鮮さなどの要素が満たされている場合に評価されます。 |

| Moderately Meets | [一部のユーザーのニーズを満たす] Moderately MeetsとSlightly Meetsは検索意図がずれていたり、信頼性が低い、情報が古いなどの改善点があります。 マイナスになっているポイントを見つけて改善できると、評価が上がる可能性が高いでしょう。 |

| Slightly Meets | [少数のユーザーのニーズを満たす] Moderately MeetsとSlightly Meetsは検索意図がずれていたり、信頼性が低い、情報が古いなどの改善点があります。 マイナスになっているポイントを見つけて改善できると、評価が上がる可能性が高いでしょう。 |

| Fails to Meet | [ユーザーがいない、またはごく少数のユーザーのニーズを満たす] Fails to Meetは検索意図と内容が全く合っていないケースのほか、有害なサイト(詐欺やなりすましサイト)、検索意図にはない犯罪やポルノに関するコンテンツが当てはまります。 |

Needs Met(ニーズメット)を満たすことが検索順位にどのように影響するかについては記載されていません。

但し、検索の評価が「ページの品質」と「ニーズを満たす」という2点であることを考えると当然、検索結果順位に大きく影響すると考えます。

検索意図の調べ方

ここまで検索クエリとコンテンツの関係性、検索意図を満たすことの重要性について解説してまいりました。

ここからは具体的にどのように検索意図を理解するのかといった方法論について解説いたします。

検索意図の調べ方には以下の方法があります。

検索意図を調べる8つの方法

方法1:Googleで検索して上位表示コンテンツを確認する

方法2:サジェストキーワードを分析する

方法3:共起語を分析する

方法4:再検索ワードを見る

方法5:バーティカル検索・ユニバーサル検索から読み取る

方法6:SNS、Q&Aサイトを参考にする

方法7:ChatGPTに聞いてみる

方法1:Googleで検索して上位表示のコンテンツを確認する

最も簡単に検索意図を知る方法は検索意図を確認したいキーワードを実際に検索してみることです。

上述の通り、検索結果の上位には「ユーザーの知りたい情報が掲載されているコンテンツ」とGoogleが判断しているコンテンツが表示されます。

そのため、実際に検索をして「なぜこの検索結果が表示されているのか」を深く洞察していくことで、ユーザーの検索意図を理解することができます。

まずは上位10サイトの記事タイトルをざっと確認し、ユーザーが何を知りたいと判断しているかを把握します。

私は上位表示ページの記事のタイトルをメモし、記事の内容毎に分類して整理します。

全ての記事のテキストを閲覧するのはなかなか大変ですが、私は記事を全てザっと目を通します。

各記事の概要は「見出し」に書かれているので、見出しチェックだけでもどんな内容の記事であるか把握できます。

上位表示サイトの見出しをリスト化し、ユーザーが「一番知りたい情報」と「どういう文脈でその情報を知りたがっているか」を整理・予測してみましょう。

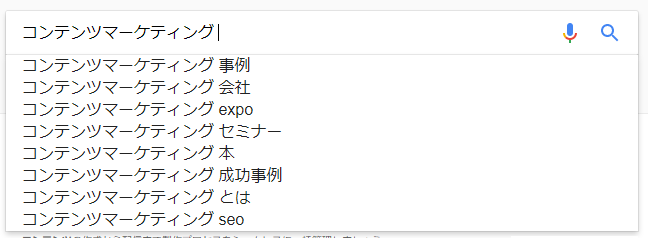

方法2:サジェストキーワードを参考にする

Googleの検索窓に文字を打つと検索窓にキーワード候補が表示されます。

これは「サジェストキーワード」と呼ばれています。(正式名称は「オートコンプリート機能」)

このサジェストキーワードはユーザーが検索する頻度が高いキーワードやGoogle自体のレコメンドしたキーワードが入ります。これらのサジェストキーワードを方法1で作成したメモに追加することでより詳細な検索意図の推察に役立ちます。

サジェストキーワードにはメインのキーワードと関連するキーワードが表示されることが多いため、個人的には「方法1:Googleで検索して上位表示のコンテンツを確認」で確認した検索意図の分類の参考にしたり、ユーザーが次に何を知りたいと考えているかといったカスタマージャーニーの推察に活用することが多いです。

方法3:共起語を分析

共起語とは「キーワードと一緒に使われやすい単語」のことです。キーワードについて書かれた文章やその周辺に同時かつ頻繁に出現する単語のことを差します。

SEOでは上位表示されているページの多くに、共通した共起語を含む文章となっている傾向があります。

そこで、上位を獲得しているWebページ内に頻出する共起語を分析することで、情報網羅性の高いコンテンツの参考とすることができます。

私はコンテンツ作成前のテーマ、見出し作成の参考にしたり、コンテンツ作成後のリライト(自社コンテンツと検索上位ページを比較し、含められていない共起語を調査し追加する)に活用します。

共起語を用いて、上位ページや競合サイトがどのような切り口でコンテンツを作成しているかを把握する一助として考えてください。

共起語は目視で調べ切れるものではないため、ツールを用いて調査をしましょう。

方法4:再検索ワードを見る(関連キーワード)

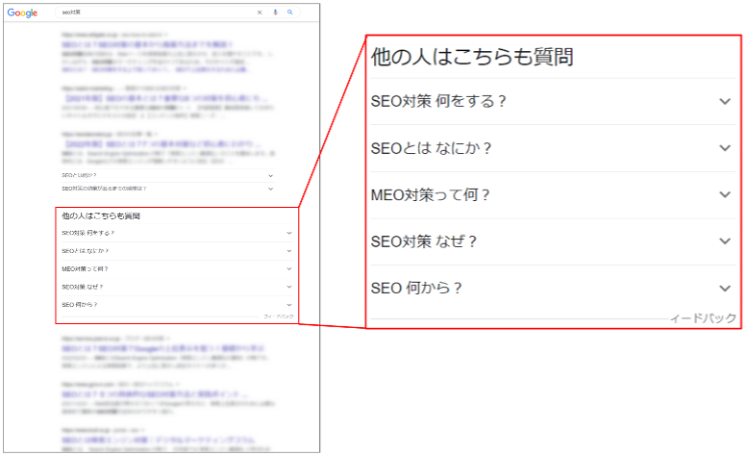

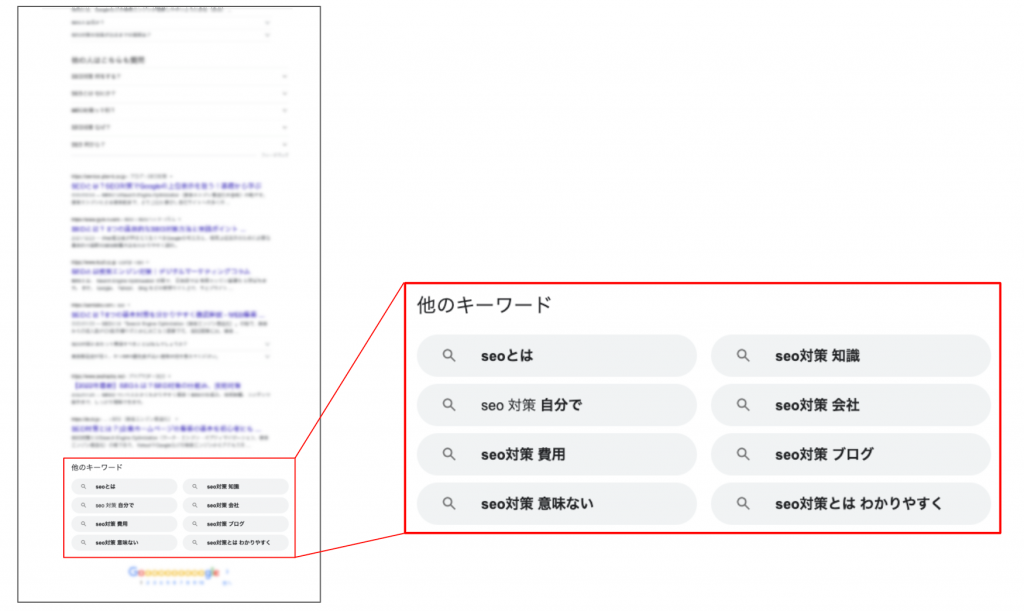

再検索キーワードとは、ユーザーがGoogleで検索した際に、検索結果ページの一番下などに表示される関連キーワードのことを差します。これらは「他の人はこちらも質問」「他のキーワード」として表示されます。

▼他の人はこちらも質問の例

▼他のキーワードの例

ユーザーが検索を行い検索結果を閲覧したものの検索ニーズを満たさなかった際に再度検索を行うことがありますが、その際に検索されるキーワード群がこちらに表示されます。

結論、こちらの再検索キーワードを参考にしてユーザーが本当に調べたかったこと、追加で知りたいと思ったことを推察することが可能です。

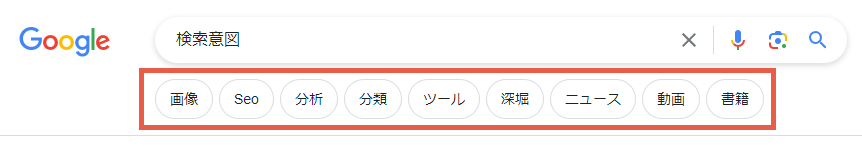

方法5:バーティカル検索・ユニバーサル検索から読み取る

バーティカル検索とは、Google検索結果画面の検索窓の直下に表示されているカテゴリーや検索ワードのことです。

「検索意図」で検索すると先頭から順番に「画像」「SEO」「分析」「分類」「ツール」「深堀」「ニュース」「動画」「書籍」という風に表示されます。

ここには、検索キーワードに対してユーザーが望んでいるとGoogleが判断しているカテゴリーあるいはキーワードを表示していますので、ここからも検索意図を読み取ることができます。

こちらの表示内容をコンテンツ作成の参考にする、実際のバーティカル検索の検索結果を確認し、上位表示コンテンツを参照にするといった活用をしています。

方法6:SNS、Q&Aサイトを参考にする

攻略対象キーワードについて、YoutubeやX(Twitter)などで検索をかけてみるのも一手です。

特にB2B系のコンテンツマーケティングの一環として、専門家、スペシャリストがキーワードに関する最新のトレンドやよくある質問に回答しているコンテンツがアップされていることがあります。

検索者自身も気づいていないような悩みを解決するような最新情報やQ&Aを自社の記事に取り込むことで記事の鮮度や網羅性を改善することが出来るかもしれません。

方法7:ChatGPTに聞いてみる

2022年11月に登場したAIチャットのChatGPT。検索意図を調べるのにも使えます。

※関連記事「chatGPTで検索意図を調べるプロンプトを考えてみた」

ペルソナ・カスタマージャーニーを活用し検索意図を検証。

チームで顧客像を磨き上げていきましょう。

ここまでお伝えした検索意図の調べ方や考え方は主にGoogleを活用した方法であり、誰でも実施可能な検索意図の推察手法となります。

ただし、実際には事業会社によって提供しているサービスおよびその顧客は異なり、「Googleが検索者と考えているユーザー」と自社の実際の顧客像が完全に一致することはないと思います。

よって、ここまで調べてきた検索者に対するGoogleの検索意図の理解に対して、自社の顧客理解に合わせた内容にチューニングすることが必要となります。

そこで上述の方法で整理した検索意図に対して「自社の顧客は何を求めているのだろう?」「どのような語り口で、何をどのような順序で伝えることが良いのだろう?」ということを今一度振り返っていただくことが非常に有効だと考えています。

そこで弊社ではペルソナとカスタマージャーニーを活用します。

ペルソナを設定する

ペルソナというのは、できるだけ具体的な人物像を描き出し想定することです。

ウェブ集客用コンテンツを作る際に、ターゲット像を明確にせず、「こういう人もいる、ああいう人もいる」とターゲットに拡げすぎる、実際には存在しない自社に都合の良い人物像を描くようなことをしていると、誰のための記事でもなくなる、ということが発生します。またターゲットをイメージせずに記事を作ることで、ただの用語解説記事になってしまい、顧客とのコミュニケーションが取れないドライな記事になってしまうこともあります。結果、期待している成果(リード獲得などのコンバージョン)が得られない記事コンテンツとなってしまいます。

具体的にペルソナを設定し、優先順位を立てることが重要とされています。

ペルソナ設定はそもそもウェブコンテンツを作るために設定するものではありません。新規事業を立ち上げる際の顧客解像度をあげる、マーケティングチームで顧客のイメージを共有しブレないようにする、マーケティング施策の効果検証の際にペルソナにフィードバックを行い、ブラッシュアップする、といった具合に集客を行う上でチームの顧客理解を上げる上で重要な作業となります。自社でペルソナが共有されていない場合はまずペルソナ作成から取り組んでみてください。

ペルソナ作成に関しては別記事で詳述いたします。詳細は下記をご参照ください。

関連記事:ペルソナ設定

カスタマージャーニーを作成する

カスタマージャーニーとは、ユーザーが自社サービスの購入や登録に至るまでの意志決定に至るまでのプロセスを「旅」としてまとめることで、顧客接点ごとにどのようなコミュニケーションを取るか整理する手法です。

特にB2Bマーケティングの顧客については何らかのサービス導入やプロジェクト推進などの実現に向けて重層的な情報収集をしているケースが想定されます。その場合、今回の検索意図が満たされた場合、次に必要となる情報を探し始めるという行動を取ることになります。そういった顧客に向けて、自社の事業の顧客の最終ゴール地点を理解した上で始点から終点までのコンテンツを用意してあげることが重要となります。

顧客の始点から終点までに誘う導線を作ろうと考えた時に、自社が顧客に対してどのような語り口でどのような内容を伝えるべきかが整理されることになります。

カスタマージャーニーに関しては別記事で詳述いたします。詳細は下記をご参照ください。

関連記事:カスタマージャーニー設定

まとめ

以上、検索意図の調べ方、考え方を整理しました。

攻略したいキーワードの検索意図の把握とウェブ集客検討についてご相談したい方はZOOMで無料のアドバイスをしていますので、下記の無料相談のお申込みにどうぞ。